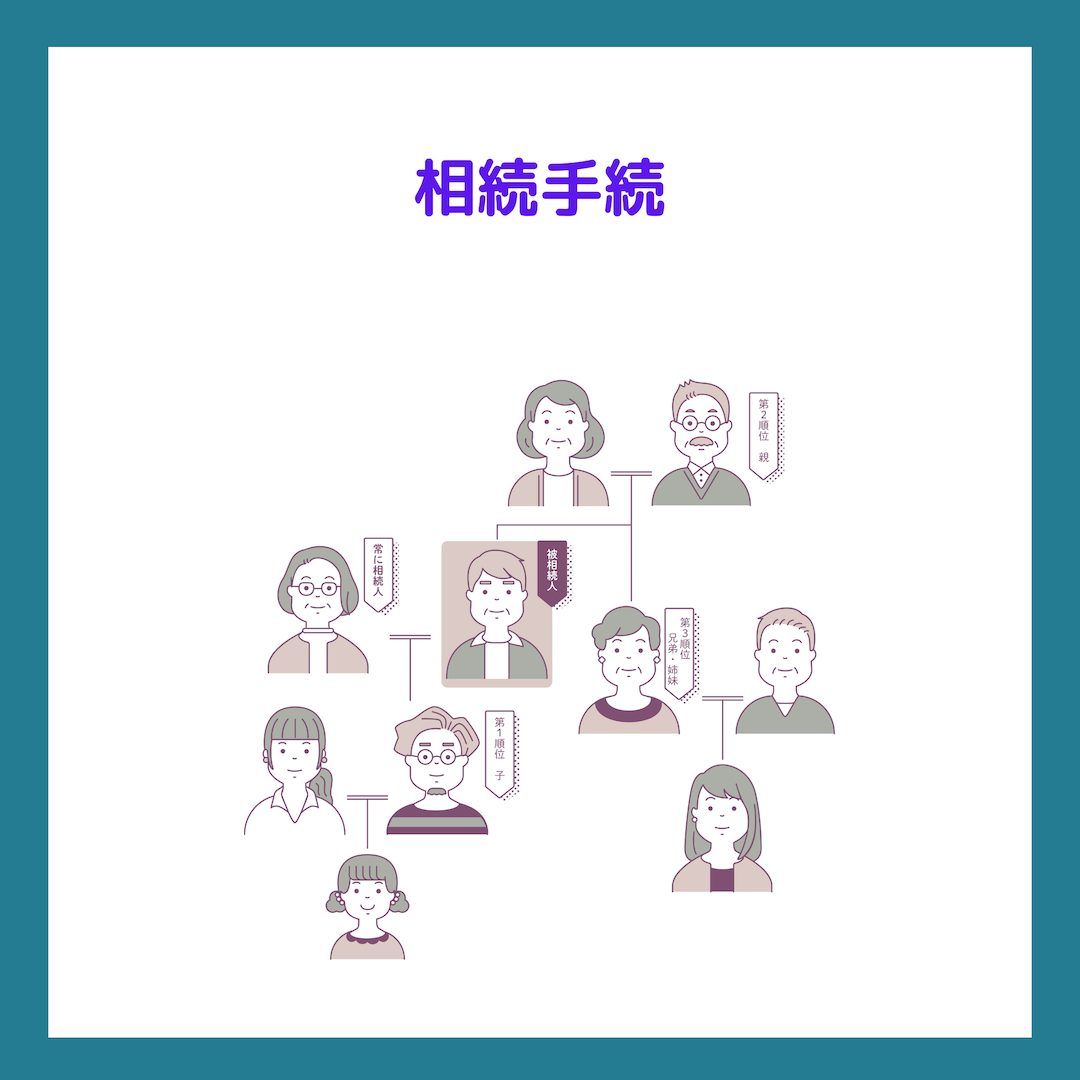

相続手続

<突然の相続発生>

Q. 父が脳卒中で突然亡くなった。相続の手続きを行わなければならないと思うが、どのようにしたら良いのだろうか?

< 将来発生する相続の心配>

Q. 年老いた母が老人ホームに入居することになった。実家と相当な金融資産が母の名義であるが、その相続の発生が心配だ。事前に何か相続対策をしておいた方がよいだろうか?

🔹WHY? なぜ・どのような時に必要?

相続が発生した際には迅速に相続手続を進める必要があります。

相続手続きを放っておくと、こんな問題が発生します

相続が発生した際、遺産をそのままにしておくと、さまざまな問題が発生します。「後でやろう」と思っているうちに、取り返しのつかないトラブルや負担が生じることも少なくありません。以下では、相続手続きを放置した場合に起こり得る具体的な問題を説明します。

1. 相続税の申告期限を過ぎてしまう

期限:相続税の申告と納税は、相続開始(故人が亡くなった日)から10か月以内に行わなければなりません。

(起こり得る問題)

<1>税金の延滞税や加算税が発生

・期限を過ぎると、本来の相続税に加えて、延滞税や無申告加算税が発生し、税負担が増大します。

・分割が決まらないと税金を余計に支払うことになる

・遺産分割がまとまっていない場合、特例(小規模宅地の評価減など)が適用できず、相続税が高額になる可能性があります。

2. 遺産分割協議の遅延による家族間トラブル

遺産分割協議は、相続人全員が同意する形で進める必要があります。放置すると以下の問題が起きる可能性があります。

(起こり得る問題)

・相続人同士の争いが激化

相続人が多い場合や疎遠な場合、遺産分割がまとまらず、感情的な対立に発展することがあります。

・時間が経つほど意見の相違が大きくなる

時間が経過することで相続人の立場や考え方が変わり、合意形成がより難しくなります。

・家庭裁判所での調停や審判が必要になる

協議が成立しない場合、家庭裁判所に申し立てをする必要があり、時間と費用がかかります。

3. 財産の名義変更ができず、資産が凍結される

遺産を放置しておくと、不動産や預貯金などの名義変更が進まず、活用できない状態が続きます。

・預貯金が引き出せなくなる

故人名義の口座は凍結され、相続手続きが完了するまで使用できません。葬儀費用や日常の生活費に困ることがあります。

・不動産が処分できない

名義変更がされていない不動産は売却や賃貸ができず、維持費や固定資産税の負担だけが増える場合があります。

・財産の価値が下がる

株式や不動産などの市場価値が下がると、遺産の総額が減少するリスクがあります。

4. 借金や未払い金が放置される

相続には資産だけでなく、故人が残した借金(負債)も含まれます。負債の扱いを放置すると、相続人に大きな負担が生じる可能性があります。

・知らない間に借金を引き継ぐ可能性

相続放棄の手続きをしないまま3か月が過ぎると、借金も自動的に相続されます。

・差し押さえのリスク

借金の返済が滞ると、相続人の財産が差し押さえられる可能性があります。

5. 法定相続分によるトラブル

遺言がない場合、遺産は法定相続分に従って分割されます。しかし、これがすべての相続人にとって納得のいく形とは限りません。

・財産が偏る可能性

現金以外の資産(不動産や事業資産など)は簡単に分けられないため、不公平感が生じることがあります。

・事業の存続が危ぶまれる

家業や事業を引き継ぐ際に遺産分割がまとまらないと、事業継続が困難になる場合があります。

7. 公共機関や社会との関係に影響

遺産が適切に処理されないと、行政や地域社会との関係にも影響を及ぼす可能性があります。

・未登記の土地や建物の問題

不動産が登記されず、地域の土地利用計画や公共事業に支障をきたすことがあります。

・地域のトラブル

遺産である空き家が放置され、景観を損ねたり、周囲の住民に迷惑をかけることもあります。

相続手続きを放置すると、税金の増加、家族間の争い、資産の凍結や価値の減少など、取り返しのつかない問題が発生する可能性があります。

相続手続きはスムーズに進めることで、家族への負担を減らし、遺産を有効に活用できます。困ったときは専門家に相談し、安心して手続きを進めていきましょう。

🔹 HOW? どうしたらできる?(相続発生後)

相続が発生した際に検討すべき事項と対処方法

相続が発生した際、遺産の整理や分配をスムーズに進めるためには、以下の事項を検討し、それぞれ適切に対処する必要があります。以下に、具体的な項目とその対処方法をリストアップします。

大量かつ煩雑な手続が必要となりますが、すべて当社にご相談ください。

専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士等)が ワンストップで手続きをお手伝いさしていただきます。

1. 故人の死亡届と公的手続き

・死亡届の提出

・戸籍の整理(故人の戸籍謄本や除籍謄本の取得)

(対処方法)

<1>.死亡届を市区町村役場に提出します。これは、死亡後7日以内に行う必要があります。

<2>故人の戸籍謄本・除籍謄本を取得して、相続人を確認する際に使用します。

2. 相続人の確定

(検討事項)

・誰が相続人になるのか(法定相続人の確認)

・相続人が多い場合の連絡や調整

(対処方法)

<1>故人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)を取り寄せて、法定相続人を確定します。

<2>相続人同士で連絡を取り合い、今後の進め方について相談を開始します。

3. 遺言書の確認

(検討事項)

・遺言書があるかどうか

・遺言書の内容が有効か

(対処方法)

<1>公正証書遺言がある場合、公証役場で内容を確認します。

<2>自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きを行い、遺言書が法的に有効か確認します。

4. 相続財産の調査

(検討事項)

・故人が残した財産(不動産、預貯金、有価証券、保険など)の確認

・負債(借金、未払い金など)の有無

<1>故人名義の通帳、契約書、不動産登記簿などを確認します。

<2>各金融機関や法務局に問い合わせて財産の詳細を把握します。

<3>負債がある場合は、債務の詳細を整理し、相続放棄を検討します。

5. 遺産分割協議

(検討事項)

・遺産をどのように分配するか

・相続人全員が合意できる内容か

(対処方法)

<1>相続人全員で協議し、遺産分割案を作成します。

<2>遺産分割協議書を作成し、全員の署名と押印を行います。

<3>合意が難しい場合、家庭裁判所で調停を申し立てることも検討します。

6. 相続税の申告と納税

(検討事項)

・相続税が発生するかどうか

・小規模宅地の特例や生命保険非課税枠などの適用

(対処方法)

<1>相続開始から10か月以内に、税務署に相続税申告書を提出します。

<2>専門家(税理士)に相談し、特例の適用を受ける場合は必要書類を準備します。

<3>相続税を納税します。分割払い(延納)や物納も可能です。

7. 名義変更手続き

(検討事項)

・不動産や預貯金、株式などの名義変更

・自動車や保険契約の名義変更

(対処方法)

<1>不動産の場合、登記変更申請を法務局で行います。

<2>必要書類:遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本など

<3>預貯金や株式は、各金融機関や証券会社で手続きを行います。

<4>車両や保険契約は、それぞれの窓口で名義変更手続きを行います。

8. 借金や負債の整理

(検討事項)

・借金や保証債務がある場合の対応

・相続放棄の検討

(対処方法)

<1>借金が遺産を上回る場合、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の申請を行います。

<2>財産と負債の状況を確認し、限定承認(財産の範囲内で負債を支払う)を検討します。

9. 特殊な財産の取り扱い

(検討事項)

・事業承継(会社経営者の場合)

・遺骨や墓の管理

(対処方法)

<1>事業承継の場合、事業用資産や株式の相続について専門家(税理士・弁護士)に相談します。

<2>墓地や遺骨については、家族で相談し、管理方法や改葬の必要性を決定します。

10. 二次相続への備え

(検討事項)

・配偶者が相続人の場合、二次相続の発生に備える

・税金対策や財産の分配計画

(対処方法)

<1>配偶者の相続分を考慮し、将来の相続税負担を軽減する対策を検討します。

<2>税理士に相談し、相続税の節税方法や財産の活用法を計画します。

相続手続きは多岐にわたるため、放置すると税金や家族間のトラブルなど、さまざまな問題が発生します。上記の項目を一つずつ整理し、適切に対応することでスムーズな相続手続きが可能になります。

🔹 HOW? どうしたらできる?(事前対策)

相続手続きを簡略化するための事前相続対策

相続手続きをスムーズに進めるためには、事前に対策を講じておくことが重要です。以下に、相続発生後の手続きに対応するための具体的な事前対策を、それぞれの項目ごとに説明します。

事後より事前です。事前対策は当社にご相談ください。

1. 故人の死亡届と公的手続き

(事前対策)

・エンディングノートの作成

故人が死亡した場合に必要な手続きや、どの役所に届け出るべきかなどをエンディングノートに記録しておく。

・戸籍の整理

生前に戸籍謄本や家族の関係がわかる書類を揃えておくと、死亡後の手続きが円滑になります。

2. 相続人の確定

(事前対策)

・家系図の作成

家族や親族関係を整理し、法定相続人が誰になるのかを明確にしておく。

・連絡先の把握

相続人となる可能性がある親族の住所や連絡先を共有しておく。

3. 遺言書の確認

(事前対策)

・遺言書の作成

公正証書遺言を作成しておくと、相続人間のトラブルや手続きの煩雑さを大幅に軽減できます。

・弁護士や信託銀行の活用

専門家に遺言書の管理を依頼し、確実に執行されるようにする。

4. 相続財産の調査

(事前対策)

・財産目録の作成

自分の財産をリスト化し、預貯金や不動産、有価証券などの詳細を記録しておく。

・負債の把握

借金やローンがある場合は、詳細を家族に共有しておく。

5. 遺産分割協議

(事前対策)

・分割の希望を明確に伝える

遺言書に具体的な分配方法を記載し、相続人全員が納得できる形を事前に話し合う。

・家族会議の開催

生前に家族全員で話し合い、相続に関する意向や考えを共有する。

6. 相続税の申告と納税

(事前対策)

・節税対策を実施

小規模宅地の特例や生命保険非課税枠を活用できるように資産を整理しておく。

・贈与の活用

生前贈与(年間110万円以下の非課税枠)を活用し、資産を少しずつ相続人に移す。

・専門家に相談

税理士に相談し、相続税が発生しないような資産分割や評価減の対策を立てる。

7. 名義変更手続き

(事前対策)

・共有財産の整理

不動産や金融資産を生前に名義変更しておく。

・共有名義を避ける

不動産などを共有名義にすると手続きが複雑になるため、単独名義に変更しておく。

8. 借金や負債の整理

(事前対策)

・債務の完済

借金がある場合は、可能な限り生前に完済する。

・負債の内容を家族と共有

万が一に備え、債務の詳細を家族に伝えておく。

9. 特殊な財産の取り扱い

(事前対策)

・事業承継計画の策定

自営業や会社経営の場合、後継者を決め、事業承継税制などを活用してスムーズに事業を引き継げるよう準備する。

・墓や遺骨の管理契約

永代供養墓や合同墓への移行を生前に決めておくと、家族の負担を軽減できます。

10. 二次相続への備え

(事前対策)

・配偶者への資産分割の最適化

配偶者が亡くなった後の二次相続の負担を軽減するため、一次相続時に資産分割を計画する。

・信託の活用

遺言信託や家族信託を利用して、資産の分割や管理をスムーズに行えるよう準備する。

相続手続きが発生しないようにするためには、事前の計画と準備が不可欠です。遺言書の作成、財産目録の整理、相続税対策などを生前に進めることで、相続人の負担を大幅に軽減できます。専門家(税理士、弁護士、司法書士

,行政書士)のサポートを受けることで、より効率的で確実な対策が可能になります。

🔹 HOW MUCH ? どこに相談すれば?費用はどの程度掛かるのか?

当社にご相談ください。

費用は希望される内容次第となりますので、見積もりをお出しします。

*税理士、弁護士、司法書士,行政書士 などの専門家がチームで対応させていただきます。